| 0.8℃ | ||||

| 1月21日、土曜に東京では珍しい雪が降った。 オートチョーク故障をかかえたまま、明けて月曜の最高気温予想は3℃。 道端に雪も残っているのに、氷も解けない気温だなんて。 そんな朝。セルを回すとシュイーン、シュイーンと空回り?を繰り返す。 この音、秋口にセルの異常かと、あわててセルを借りてきて交換したのだったが、寒くなってきてから、朝の一発目はこうなることが多かった。2発目にはだいたいかかっていたんだが。 結局、この音はバッテリが弱って、電圧が足りないからセルが回りきっていない音だったような。 |

|

|||

| ステップに張った氷が解けない | ||||

|

で、本日、エンジンが回る気配もなくシュイーンを繰り返す。 チョークは手動。というか、直結パイプを手で抜いて大気開放してチョークをかけ、エンジンがかかってから直結している。 チョークも問題だし、バッテリの負担も大きいし、気温が低い(翌日調べでこの時刻の東京の気温0.8℃)。充電しようとしたら充電器まで不調。2時間かかって(遅刻)あきらめかけたころにエンジンは回った。 バッテリは2年を超えた。そろそろあきらめ時か? ダメを確認してからではわざわざ電車で行かなくてはならない。会社は半休していたので、そのままバッテリを買いに行く。が、月曜は定休日だった。充電器の修理パーツだけ買って帰る。 さて、問題の走りは? 発進でもたつく。 発進時、アクセルを全開にしているとカブッたようになってクルマにもあおられる。回転が上がってくると普通に走る。 よく見てみると、発進時2,500くらいでミートして、3,000を超えられず、ストール気味に2,500くらいまで落ち、そこからなんとか回復して4,000を超えると普通になる。 そもそも2,500でミートしているのが問題か? クラッチウェイトは2個抜きだが、フリクションプレートとか調整する前から2個抜きは変わっていない。今までは、半チョークの状態で低速のトルクが稼げていたのか?? チョークひとつでいろんなバランスが崩れてしまう(実は、もっと関係しそうなイタズラ−ベルトが規定より太い−をしていたんだが、天の声に怒られてヤメることに......) 帰り道で状態をチェック。 2,500ミートで3,000まではアクセル開度を少なめにしてゆっくり発進させるとこの領域を通過できる。やはりカブリ気味か。よく注意していると、このもたつきは、すこし軽いものが4,500にもある。 ローギア側の最高減速比が低すぎるのか? クラッチミートの問題か? ともかく、ベルトを元に戻してからの判断になる。 ところで、バッテリはまだ使えるのだろうか? 温度からすると性能低下しても当たり前なんだが。それにしてはがんばっているようだ。 |

||||

| 置針式タコメータ | ||||

|

次の朝、まだまだ寒い。 週間天気予報では最高気温7℃だったんだが、今は何度だろう? で、バッテリ消耗に気をつかいながら始動。チョークが自動では切れないから、直結してもエンジンが回り続けることを確認して一度切る。 ん?? チョーク開放で1,300回転。直結して1,500回転。変だな。と、思いながらエンジンを切ったところで、ふとタコを見た。 1,500回転............. ?! 針が動いてない? 一瞬、またCDIが逝ったか?と不安になるが、キーがオフだ。 噂に聞いていたタコが凍るとはこのことか。 1〜2分して、針が動いたと思ったら8,000でまた止まってる。 |

|||

| プラリペア | ||||

| BVSバルブが壊れた。 大騒ぎして譲ってくれる先を探した。譲ってはもらえるのだが、手元を見ると折れたパイプがある。折れてから気づいたがこの部分はプラスチック製。 直せるか? そもそも、部品を譲ってもらってもこの部品、脱着が困難。 根元が六角のプラグ風になっているが、埋まっている部分にネジがなく、力で引き抜き、力で打ち込まないといけない。根元のパイプが長く延びているので刺さったまま回転させることすらできない−実は、前に部品取り車から抜こうとしたとき、気がつかずに回してパイプを曲げた−。ヘッドをはずせば作業はしやすくなるが............. |

|

|||

| 直せるものかどうかトライする価値はある? 折れた部分は、おそらくABS系。専用接着剤を使ってもなかなかきれいに着かない。この材質で、唯一実績のある接着剤?補修剤はプラリペア。 そこそこ高い。調べたらデイトナ製。だからか、バイク用品店でしか売ってない。 |

||||

| 覚悟して買いに行くと、並んだ補修剤としては並みの価格か? ディスカウントショップで扱っていないのが難。 補修にとりかかる。 まず、厚手のアルミ箔を継ぎ手にするため、折れたパイプに差し込む。これにプラリペアを着けてバルブに差し込む。 しかし、粉と液体を混ぜて使うのだが、意外に扱いにくい。 特に、車体についたままのバルブに垂直に接着しようとすると、粘着性の少ない混合物を目的の部位につけるだけで一苦労。しかも、パイプを差し込むだけで作業スペースがないのに、夜の作業。ランプを点けてもすぐ手暗がりになる。 |

|

|||

| 環境が悪いのだが、かなり苦労して接着。 しかし、この寒さ。おそらく、0℃前後。液体が強い揮発性だから、乾燥すればいいものか? 化学反応が必要なら温度が低すぎかも。 |

||||

| チェックシートバルブ | ||||

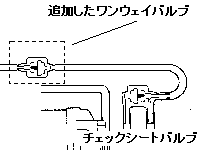

| チェックシートバルブも壊れてる。 どこから吹いても吸っても風が通る。 唯一通らないのがバルブのAパイプ(図の中の6)。これは素通しじゃなきゃいけないのに詰まってるらしい......... そういえば、昔、解説したところで温間時チョークの動作に間違いがあった。「1−2−6−4」の経路がないとチョークにかかった負圧が抜けないのだ。 その解釈が正しいとすると、不安定なオートチョークを補助するつもりで追加していたワンウェイバルブは本来あっちゃいけないところにあったことになる。まぁ、動作していたんだからいいけど.......... |

|

|||

|

構造はだいたいわかっているから自作するつもりだった。だが、おがた遺産でひとついただいているから、駄目元で壊れているものを直すという手もある。とりあえず、開けてみる。 なるべく壊さないようにカッターをあてる....... ダァメだぁ〜 |

|

||

| 気密性を必要とするからか接着も固い。接合部と思われるところをいくら切ろうとしても切れない。 しょうがないから、糸鋸で分断。 やっと、内部に初対面。 赤いのがラバー製の弁。 大分、傷んでいるのかと思っていたが、意外と柔軟。 バルブをつついてとろうとしたが、しっかりはまっている。無理をして壊す前に機能のチェック、と思ったら、ワンウェイが生き返っている? |

|

|||

| なにもしてないんだが、切ってる振動でか、つついたからか詰まっていたゴミでもとれたか? 詰まっていた「チェックシートバルブA」も針でつついて、パーツクリーナで清掃。 チェックしていると、「バルブA」の通路はかなり細いらしく、空気の通りが悪い。 負圧開放用の経路だから、ある程度の抵抗をもたせているのかもしれない。これは、自作を検討しながら見ていたマニュアルで、この部分が細まったように描いてあったから、本当にそうなっているのかどうか疑っていた部分だ。どのくらい影響があるかわからないが、自作するなら要考慮点か。 |

|

|||

| 各通路が生き返ったことを確認してABS用接着剤でふたを閉じる。 接着剤の乾燥を待って、翌日、水に漬けて空気漏れのチェック。なんとかなりそうだ。 |

||||

| |

||||

直った........... 「29」 |

||||